聖徳太子没後1400年

2021年(令和3年)は、聖徳太子(574~622)の1400回忌という節目の年にあたります。死後何年経つかを表す「没後」、「回忌」、これらはもちろん正しい表現ですが、「遠忌」という言葉でも表されます。国語辞典によると、次のように書かれています。

【遠忌】おん‐き、えん‐き

1 五十年忌、百年忌など、没後に長い期間を経て行われる年忌。

2 仏教諸宗派で、宗祖や中興の祖などの五十年忌ののち、50年ごとに遺徳を追慕して行う法会。

(小学館『デジタル大辞泉』監修/松村 明)

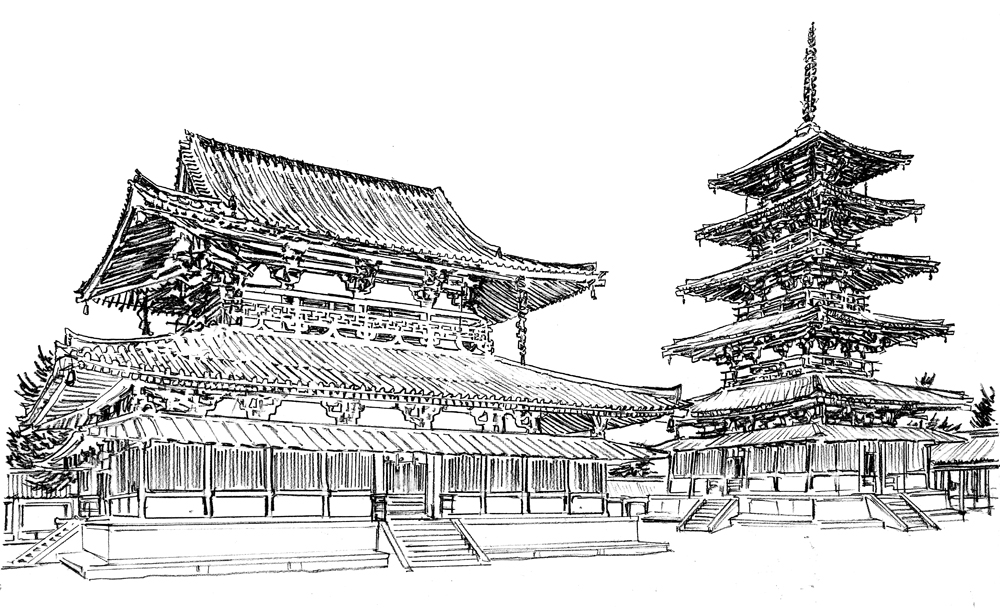

つまり、遠忌とは、50年忌、100年忌など没後長い年月を経て行われる仏事をさします。聖徳太子の1400年忌は、まさに「遠忌」といえるでしょう。そして100年に一度の節目にもあたる2021年、これまた超有名な奈良県の世界遺産、法隆寺にて4月3日から5日の三日間、遠忌法要が行われました。

太子は不惑?

さて、聖徳太子は何歳まで生きたかご存じでしょうか。こういった話に諸説はつきものですが、49歳とされています。若干19歳で推古天皇の摂政となり、その後29歳で冠位十二階を、30歳で十七条憲法を制定しています。なんともはや、想像だにできない業績です。

「不惑」(数え年の40歳。心迷わず超然とした境地のこと)という言葉がありますが、現代社会において、40歳代でも常に惑い、模索している人は多いのではないでしょうか。かくいう私もその一人……とはいえ単純に比較することはできません。今では平均寿命が昔と比べて大幅に伸びています。また社会の変容によって、いくつになっても新しい挑戦をし、生き生きと過ごすシニア世代の方もたくさんいらっしゃいます。

「不惑」の由来は孔子の『論語』ですが、孔子は自身について「15歳で学問を志し、30歳で独立、40歳で迷いがなくなり、50歳で天命に目覚め、60歳で人の意見を素直に受け入れられるようになり、70歳で自分の思うままにふるまっても道をはずれることはなくなった」と語っています。決して40歳ですべてを達成したわけではなく、その後もいくつかの区切りを経て努力を重ね、目標を設定していたことがわかります。孔子曰く、「生涯成長すべし」なのです。

「お札」のつながり

また、聖徳太子は、お札になった回数の日本記録を保持している人物でもあります。1930年(昭和5年)に百円札になったのを皮切りに,百円札(4種),千円札,五千円札,一万円札と,これまで7種類ものお札に登場しています。実は、2024年より20年ぶりに刷新されることになった「新一万円札の顔」渋沢栄一が、冒頭で述べた1400年遠忌法要の1つ手前、1300年遠忌法要の実現に力を尽くしたという記録が残っています。

日本の礎を築き、今年100年に一度の節目となる年を迎えた聖徳太子。日本資本主義の父と謳われ、NHK大河ドラマ『青天を衝け』でも主人公として描かれた渋沢栄一、そしてお札。こんなところにもつながりを見つけられるとおもしろいですね。

ブリタニカ・スクールエディションでは、今回取り上げた聖徳太子をはじめ、小学校の学習指導要領で重点的に学習するよう取り上げられている、小野妹子、鑑真、藤原道長、清少納言、平清盛、源頼朝、北条時宗、足利義満、雪舟、ザビエル、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、歌川広重、伊能忠敬などの歴史人物について順次更新しています。生い立ちや功績だけなく、その人が生きた時代背景がわかるよう、丁寧に解説しています。

関連用語や事柄を効率よく読むことができ、児童、生徒がそれぞれの目的に合わせて掘り下げることができるため、調べ学習や個に応じた支援に役立ちます。

上記のリンク先をご覧になるには、ブリタニカ・スクールエディションへのアクセス権が必要です。

ブリタニカ・スクールエディションは、小学校、中学校など教育機関で利用されているオンライン百科事典です。

ブリタニカ・クエスト&サーチは、画像・動画から新たな発見の喜びを知る創造性と探究心を育むデジタル教材です。