【導入事例】信頼できる教材が支える探究の「確かな道筋」〜静岡県立藤枝東高等学校〜

「総合的な探究の時間」が導入されて数年が経ちましたが、現場では「どう教えるか」「どう評価するか」に戸惑う声も未だ少なくありません。静岡県立藤枝東高等学校では、こうした課題に対して、『ブリタニカ探究総合パック』を導入しました。試行錯誤のなかで見えてきた導入の効果と今後の探究についての想いなど、探究課長の髙橋先生にお話を伺いました。

——ブリタニカの導入前に抱えていた課題はありましたか?

実は、「探究活動」そのものに対する教員の認識が大きな課題でした。大学受験に直結しないという理由から重要性が軽視されがちでした。

また、教員自身の探究に関する理解や知識にばらつきがあり、教材の選定や授業設計に明確な基準を持てないまま進めていたのが現状です。しかし私自身、探究と授業は両輪で進めるべきものであり、探究を通じて生徒がキャリアパスに関心を持つことを目指したいと考えていました

——最初に『ブリタニカ探究総合パック』を知った時のご感想はいかがでしたか?

最初にご紹介をうけた際、直感的にこの教材は良いと感じました。

まず、ブリタニカという信頼ある会社のツールであることが大きなポイントです。

次に、教員が一番不安に感じているのは、生徒に探究活動をさせること自体は慣れていても、どう評価すればよいかわからないという点です。

しかし、この教材にはルーブリックで明確な評価基準が示されていて、私以外の教員でも容易に評価できる仕組みになっています。

教材自体が優れていること、評価基準がはっきりしていること、そしてどの教員が担当しても一定の品質で探究活動をサポートできるツールが揃っていることの3点が、導入の決め手でした。

——導入するに際しての経緯や周りの先生方の反応についてはいかがでしたでしょうか?

やはり、新しい教材を導入するとなると、不安に思う先生もいたと思います。ただ、事前に探究に関係する教科主任の先生方に教材の良さを伝えていたことが功を奏して、実際には大きな反対意見は出ませんでした。

加えて、これからは総合型選抜や学校推薦型入試といった多様な進路に対して備えておきたいという課題感も後押しになりました。

学力については、入学後に大学で学べばある程度は追いつける。でも、その活動の「方向づけ」や「課題設定」、「周囲を巻き込む力」といったリーダーシップを発揮できるような学生がいないとうまく機能しない。だからこそ、総合型選抜や学校推薦型入試では、課外活動や探究活動に積極的に取り組んでいる生徒を評価するのです。

つまり、探究活動を通じて、大学が求める資質を育てることができる——そういう確信を、私たち教員側も持つようになってきたのです。

本校で提唱されている「育てるべき力」があるのですが、そこには“考察力”や“検証力”、もちろん“リーダーシップ”や“課題発見力”といった力が含まれています。ちょうどそれらを育てる手段として、探究活動が有効なのではないか、という話になりました。いわば、学校としてのスクールポリシーの一環ですね。

つまり、勉強以外の力もしっかり身につけさせたい。そのための大きな柱のひとつが探究活動だ、という共通認識がようやくできてきました。

——『ブリタニカ探究総合パック』について、どういった点を評価いただいておりますでしょうか?

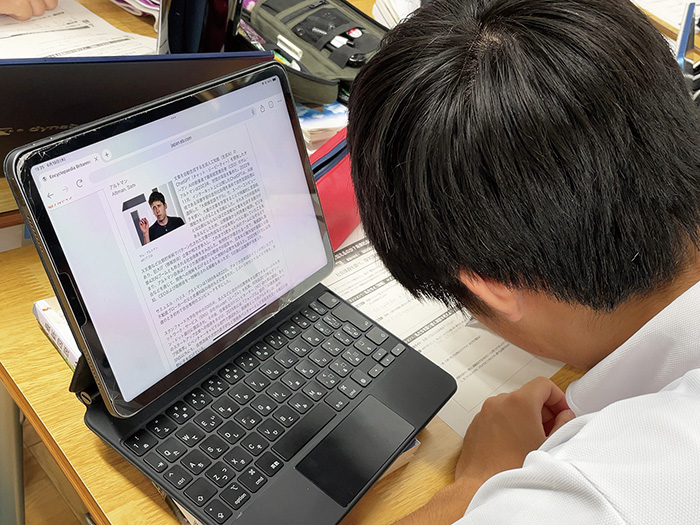

教材自体が体系化されているので、生徒主体の探究活動ができるという点はもちろんですが、信頼できる情報源が使えるという点も大きいです。

教員が一番恐れているのは、生徒に誤った情報を与えてしまうことです。通常の授業であれば、誤って教えてしまったとしても、「これは間違っていた」とすぐに訂正できます。しかし、探究活動では、生徒が自ら一生懸命調べて深めていった内容が、深化的な問いや複雑な仮説にまで発展した場合、教員としてどのように判断し、アドバイスすればよいのかが非常に難しいのです。

そもそも、教員は研究者ではありませんので、生徒が出してきた仮説やその検証結果に対して、エビデンスの正確性や妥当性を判断するには、一定の知識や裏付けが必要です。そうしたときに、信頼できる情報源として心強いのがブリタニカの教材です。

長年蓄積されたデータや、精度の高いデータベースに基づいた内容はもちろんのこと、丁寧でありながら本格的な文章で表現方法も非常に秀逸です。教員が説明するときは、つい砕けた言い回しになりがちですが、そのまま生徒がレポートや論文に書いてしまうと、説得力や知的な重みが乏しくなってしまうこともあります。

その点、ブリタニカの記事は、わかりやすく書かれているにもかかわらず、内容にはしっかりとした深みがあり、読んだときに「ストン」と腹落ちする不思議な魅力があります。他の教材にはない、信頼して読ませることができる力が、そこにあると感じています。

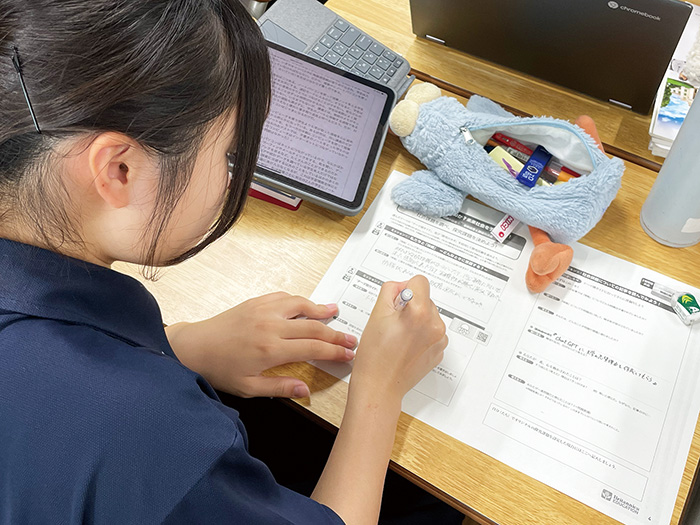

——ルーブリックについても大変評価をいただいておりますが、どのような点になりますでしょうか。

シンプルでわかりやすいですね。

探究の評価は、項目は4つくらいに絞られている方が望ましいです。ただ、それを文章化する必要があります。その「どう文章にするか」が、先生方にとっては手間でもあり、実際にうまく段階を分けられないと感じている先生も少なくありません。

『ブリタニカ探究総合パック』は、評価基準がわかりやすく整理されておりそのまま使えるので本当に助かります。

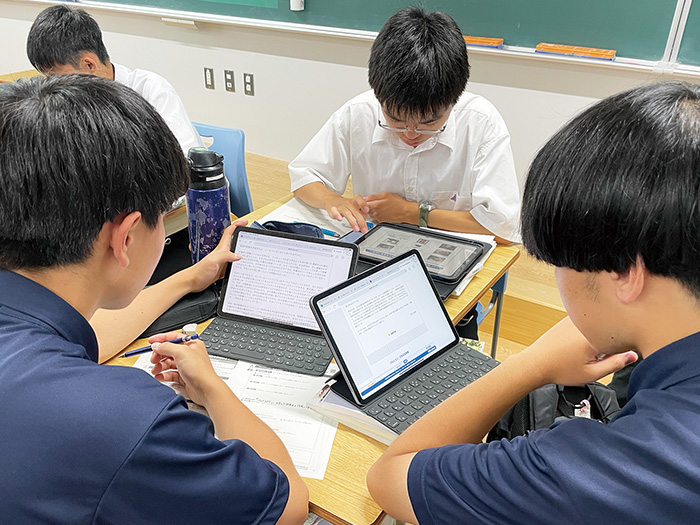

——今回は「公共」で探究の授業を実施されましたが、どのように進められましたか?

教材を見ていると、とても汎用性があり他の教科でも十分応用できると感じました。むしろ「総合的な探究の時間」で使う“だけ”ではもったいないと思います。

実際にやってみると、教材自体は非常にアカデミックで、普通の高校生向けの教材なら、もっと手前で止まるような内容が多い中、現在のテクノロジーの進化や生成AIの課題など、現実に現在進行形で起きていることまで踏み込んでおり、「未発達な分野がある」というような視点にも触れられていました。

その意味でも、生徒たちの興味関心を引き出すのに非常に有効だったと感じています。今日の授業では言葉に出せなかったとしても、あとで「今日読んだ記事が、あの社会問題とつながっていたんだ」と思えるようなきっかけになれば。

そうした“あとから生きてくる”仕掛けになっている点が、ブリタニカさんの教材の良さだと改めて感じました。

——本日の授業の実施にあたり、授業準備などの影響はいかがでしたか?

実は印刷の時間も含めて、準備にかかったのはだいたい25分ほどで大きな負担ではありませんでした。

教材が体系立てられていて、非常に整理されており、その枠組みに沿って、自分なりに少しアレンジを加えるだけで、誰でも高い水準の授業ができる。これは本当に素晴らしいことだと思います。

実は、この地域では現在「探究コンソーシアム」という活動がありまして、探究活動を教育の中心に据えていこうという取り組みが行われています。全部で8校の連合体ができていて、「探究をどう活性化させていくか」というのが共通のテーマになっています。

その会でも、「探究の教材をどうしているか」という話題が非常に大きな議論になっていました。私としては「しっかりとしたツールを使えばいい」と思っていて、ブリタニカの教材を使えば、誰でも質の高い授業ができるし、評価も一定の基準で行えるはずです。

今年の会議では、現在使っているこのブリタニカの教材が、多くの課題解決につながるということを紹介しようと思っています。

——最後に髙橋先生の探究に対する想いをお聞かせいただけますでしょうか。

私自身の考えではありますが、これまで学校で行われてきた探究活動は、教員がすでに「答え」を持っていて、そこに小さな「穴」を開け、生徒にインターネットや図書などを使ってその穴を埋めさせるような、そんな構造になっていたと思います。そして、調べ終えたら「どうだった?」「こんなことがわかったね」とレポートを書かせて終わる。いわば「埋める作業」でした。

しかし、それは“気づき”にすぎず、“発見”ではありません。探究活動とは、本来「Discovery(発見)」がなければいけない。私はそう思っています。

たとえるなら、教員があらかじめ開けた「穴」のまわりに広がる未知の余白部分、そこに新しい視点や法則性を見いだしていくのが、本来の探究活動ではないでしょうか。だからこそ、探究に使う教材はアカデミックであるべきだと考えています。

「新しいことを発見する」というのは、もともとは大学での研究の役割でした。でも今では、高校や中学で行われる探究活動が、その“学び”と“研究”をつなぐ役割を担っていくべきだと思うのです。

教科で学んだ知識を探究で応用し、探究で見つけた気づきや関心を、また教科学習にフィードバックしていく、そうした循環の中で、生徒が自分なりのキャリアへの道を見つけていく。そういう使い方を探究にしてほしいと願っています。

ですから、教科書には載っていないような、ちょっと難しい内容にもチャレンジできるのが、探究活動の魅力だと私は解釈し、それをベースに探究の授業を組み立てていければと思っています。その時にブリタニカ探究総合パックは大きな助けになると感じています。

『ブリタニカオンライン中高生版』は、中学校、高等学校など教育機関で広く利用されています。